「STEAMって聞くけどなんだろう。STEMとの違いはなんだろう。誰か教えてくれないかなぁ。」

こんな悩みを解消します!

今回はSTEAM人材について紹介します。STEAMというトレンドがあるのはご存知でしょうか。これまで、STEM(ステム)が流行っていました。今回の話は、STEAM(スティーム)についてです。Aが増えているのが、ポイントなのです。今求められている人材はどんな人材なのか、今後の学びに活かしていきましょう。このコロナ社会で一段と必要とされているのではないでしょうか!

なお、僕は研究者として生計を立てつつ、サイエンス・エバンジェリストとして科学技術を世間に伝えるための教育活動もしています。こういったバックグラウンドなので、記事の信頼性が担保できるかと思います。

それではいきましょう!

STEAM人材がわかる【読み方は?】

最近、STEMからSTEAMへ(”from STEM to STEAM”)というトレンドがあります。STEAMの読み方は「スティーム」です。

STEMからSTEAMへ

科学(S)、技術(T)、工学(E)、アート(A)、数学(M)

STEAMとは、これらの単語の頭文字をとったものです。注目すべきは、STEAMでは、STEMに加えて(A)が入っていますね。アートという単語は芸術と訳されますが、リベラルアーツのように人文教養という意味も示します。後者の方で理解すべきなのかと思います。簡単には、アートを追加したことは「人間性を重視する」というトレンドなのだそうです。

理系・文系はもう古い?

日本では理系、文系というように、人文学を「文系」とまとめています。ですから、簡単には、日本でいえば理系・文系の融合ともいえますね。

STEAM人材が求められているトレンドは、理系・文系なんて垣根をなくさなければいけないということでしょう。垣根を気にしていては、STEAM人材にはなれないのです。

求められるSTEAM 人材

具体的にSTEAM人材に求められる素養があるそうです。ヒューマニスト、イノベータ、デザイナーの3役に同時になる必要があると説明されていました。

- ヒューマニストとして「目的」:人類にとって役に立つものをつくりたい。人間とは何かを問い続けたい。そういう意識が必要なのだそうです。

- イノベータとしての「マインドセット」:関連づける力、質問力、観察力、ネットワーク力、実験力というスキルに基づく革新的なアイデアを生み出す力です。

- デザイナーとしての「方法論」:デザイン思考を身につけている。例えば、スタンフォード大で提唱されているデザイン思考として「5つのステップ」があります。これは、リサーチ、分析、シンセサイズ、ビルド、テストの5つのステップで開発を回すというものです。分析手法としてエンパシー・マップなどが用いられます。

今後は、これらを兼ね備えることに加え、多様性と受容というキーワードを兼ね備えた人材が重要になってくるだろうとのことです。

SHTEAMERという言葉もある。

SHTEAMER(シュティーマー)という言葉もあるそうです。プリンストン大学のペリークックが提唱しています。STEMに加えて、人文(H)、倫理(E)、リスクテイキング(R)を加えています。結局は人間性を持つということがポイントなのです。

超スマート社会に必要とされるSTEAM人材

日本においても、STEAM人材が求められているそうです。

日本政府の科学技術基本計画で、現在はSociety4.0から5.0への移行期間と定めているそうです。

- Society 1.0: 狩猟社会

- Society 2.0: 農業社会

- Society 3.0: 工業社会

- Society 4.0: 情報社会

- Society 5.0: 超スマート社会

つまり、これから超スマート社会がやってくるのです。超スマート社会とは、仮想空間と現実空間が融合した社会を指しています。

そして、社会が変われば求められる人材も変わる。超スマート社会で求められる人材こそが、STEAM人材というわけです。

STEM教育が求められる背景

シリコンバレーパラドクスという言葉があります。世界の富が集まる場所シリコンバレーは、貧富の格差が大きな問題となっていますね。イーストパロアルトというシリコンバレーの地域には多くの貧困層が住んでいます。人口増加にとる地価上昇もおこっています。最近は郊外に住む人も多くなり、通勤時間が平均72分まで長くなっているそうです。そして、貧困層は次々に住む場所を追いやられているそう。

STEAM教育が必要とされる理由は、こういった社会に対するアンチテーゼでもあるのでしょうか。

更なる学び

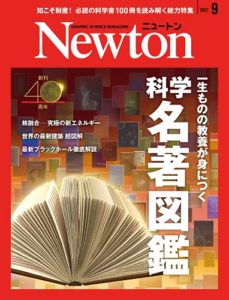

今回は、参考にした本を紹介します。スタンフォード大を卒業し、シリコンバレーで子育てをしながら非営利教育団体を立ち上げている方々の本です。世界最先端の都市で何が起こっているのか。社会のトレンドをたっぷり紹介してくれます。

![[木島 里江, ヤング 吉原 麻里子]の世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心 (朝日新書)](https://m.media-amazon.com/images/I/41fzVA62gYL.jpg)

最後に

最近、社会学の本を読んだりしていて、科学技術の在り方を考える場面が多かったです。今回のSTEAMというトレンドは、最近のモヤモヤしていた自分にはすっと入ってきた考え方です。

そういう意味で、この「おとな理科」というサイトは、受験では学べないような横断的な視点で科学技術をみつめるような記事を書いています。僕もSTEAM教育になるような記事をつくっていきたいと思います!