高校までにダイオードは習います。ところが、トランジスタというのは習わない。トランジスタを知ろうと思っても簡単な説明が出てこないですよね。なんとなく、難しく考えてしまうものです。

今回は、簡単にトランジスタの要点をまとめたいと思います。ポイントはこれです。

- 3つ半導体を並べればトランジスタ

- “増幅”に使われる

- 進化系がMOS-FET

- 半導体業界の成長を示す「ムーアの法則」

それでは一つずつみていきましょう。

3つ並べればバイポーラトランジスタ

半導体を2つ並べればダイオード、半導体を3つ並べればトランジスタです。半導体には、P型半導体とN型半導体があるが、これを交互に並べれば良いのです。PNPまたはNPNと並べてやれば簡単に半導体ができるのです。

信号が増幅されます。トランジスタの主な利用方法です。ベースとエミッタにかけた電流が、コレクタとエミッタの電流に増幅されるのです。この増幅器は革新的で、当時主流だった真空管の座を奪いました。

最も利用されているMOS-FET

格段に進化したのがMOS-FETです。トランジスタの中でも革新的に省エネ、低騒音になりました。

最近はCCDカメラに変わり、CMOSカメラというものが一般的になってきました。デジタルカメラの素子をみるとCOMSが使われていることに気づきます。CMOSとはMOS-FETを使った論理回路のことで、MOS-FETにより高速化と省エネが可能になり、世の中はCMOSカメラに代わっています。

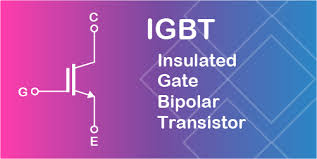

高出力にはIGBT

高い出力のスイッチング電源やインバータには、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)が使われます。

ハイブリッド型のトランジスタで、入力段にMOS-FETを、出力段にバイポーラトランジスタを1つの半導体素子上に構成したものです。MOS-FETは高い耐電圧が必要な危機にむきません。耐圧のための高いオン抵抗で大きなジュール熱が発生するためです。それに対してバイポーラトランジスタは効果的ですが、応答性が悪く、高いスイッチングなどができません。そこで登場したのがIGBTです。

IGBTはMOS-FETのように応答性がよく、バイポーラトランジスタのように高出力でも損失が下がらないという特徴をもっています。

半導体業界の成長指標「ムーアの法則」

ムーアの法則を知っているでしょうか。インテルの創業者であるムーアが示した経験則です。

コンピュータの処理能力は、ざっくり言えば、集積回路にトランジスタをどれだけ乗せられるかで決まります。ムーアの法則は半導体産業の成長指標となり、メーカーの開発目標の決定などに用いられています。

最後に

トランジスタについては、これだけ知っていれば一般教養としては充分でしょう。これだけでトランジスタは怖くないはずです。

ところで、トランジスタもMOS-FETもベル研究所で発明されました。やはり、ベル研究所は昔はすごかったのですね。ベル研が衰退する原因にもなったヘンドリック・シェーンの記事も是非読んでみてください。