「ワイヤレス給電について技術を学びたいなぁ。難しそうなので、誰か簡単に教えてくれないかぁな。」

そんな悩みに答えます!

本記事では、ワイヤレス給電技術について紹介したいと思います。スマートフォンなどワイヤレス給電技術が少しずつ身近になっていますよね。ワイヤレス給電技術に詳しくなって、日常生活をもっと楽しみましょう!

なお、僕(@おとな理科のおたれ)の物理学の勉強歴は13年ほど。研究者として生計を立てつつ、サイエンス・エバンジェリストとして科学技術を世間に伝えるための教育活動もしています。こういったバックグラウンドなので、記事の信頼性が担保できるかと思います。

それではみていきましょう!

ワイヤレス給電がわかる【WPT】

ワイヤレス給電とは、ケーブルなどを介さずに電気エネルギーを伝送する技術です。Wireless Power Trasfer(無線電力伝送、WPT)と呼ばれます。

便利な電気製品が多くある一方で、ケーブルに塗れている生活をしている方も多いのではないでしょうか。ケーブルを必要としない給電技術が進めば、生活が快適になるでしょう。

本当の効果はその先にあります。電気製品へのワイヤレス給電が可能になれば、給電場所による制約がなくなり、どこにいてもどんな状態でも給電することができるようになります。電気製品の小型・軽量化が進み、製品コストも下がるでしょう。

例えば、身近な電気製品であるスマートフォンを考えてみましょう。道路を歩いているだけでスマートフォンが充電されていくのです。もしそうなら、携帯バッテリーも要らないですし、充電ケーブルも要りませんよね。更に、スマートフォンに内蔵されているバッテリーも大容量である必要がなくなります。近年のスマートフォンは、バッテリー容量でも性能を争っていますが、この必要がなくなるわけです。未来のスマートフォンは、大きなバッテリーが要りませんから軽量になり、同じ大きさでも更なる装置を内蔵して更に高い性能を得られるでしょう。また、バッテリーが小さくなった分、端末コストも下がることが期待できますね。

このように、ワイヤレス給電は未来の生活をより良くしてくれそうです。では他にどんなワイヤレス給電技術が構想されているのかみていきましょう!

ワイヤレス給電が未来を変える

ワイヤレス給電の技術開発は日々進んでいます。どんな構想があるか紹介していきましょう。

走行中の自動車やバスにワイヤレス給電する技術です。道路に埋められた送電コイルの上を、自動車やバスが走行して給電させる技術です。韓国のKAISTが開発したバスはすでに商用運行されています。物流にも利用されます。ワイヤレス化することで、充電時間の短縮でより高い生産性が得られる他、車体の軽量化に繋がります。ドローンへの給電も進んでおり、ドローンとワイヤレス給電技術を組み合わせることで、長距離空中宅配が実現すると考えられています。

また、医療用の体内埋め込み電子機器も考えられています。現行のペースメーカーはバッテリー交換のための手術が定期的に必要ですが、ワイヤレス給電により手術が不要になります。患者の負担軽減や手術に伴うリスクが低減できると期待されています。また、カプセル内視鏡もバッテリー容量を減らすことで、小型化が期待されています。

そして、すでに述べたとおり、スマートフォンやPCなどの身近な製品も大き変わるかもしれません。持ち歩いているACアダプタやケーブルが不要になるほか、バッテリー容量を減らすことができるので軽量化やコストダウンが期待されています。

ワイヤレス給電の種類

ワイヤレス給電の方式は実はいくつかあります。ここではワイヤレス給電の方式について簡単に紹介していきます。

- 電磁誘導式

- 磁界結合式

- 電界結合式

- 電磁波式

電磁誘導方式は、2 つのコイルを用いて磁束の変動によって電力を送電する方法です。送信用コイルで磁束を変化させ、その磁束の変化を受信用コイルで受け取ります。電気エネルギーから磁場のエネルギーを介して再び電気エネルギーに変換されています。

磁界結合方式も2 つのコイルを用いて磁束の変動によって電力を送電する方法です。電磁誘導方式は遠く離れると伝達効率が下がってしまうのですが、磁界結合方式では、共鳴現象を利用することで遠く離れた場所でもエネルギー伝達を可能にします。

電界結合方式は磁場のエネルギーではなく電場のエネルギーを介して電力伝送をおこないます。コイルではなく、コンデンサーを用意することでエネルギー伝送が可能になります。大電力の送電は苦手ですが、伝送電力の大きさが問題なければ、電磁誘導方式や磁界結合方式に比べて安価にワイヤレス給電システムをつくることができるという利点があります。

電磁波方式は電磁波によって遠く離れた送電を可能にする方式です。アンテナを利用して送受信します。マイクロ波を利用した送電技術が盛んに研究されています。

身近なワイヤレス給電の利用例

身近なワイヤレス給電といえば、ICカードでしょう。SuicaやPasmoといった交通系ICカードもワイヤレス給電を利用しています。ICカードの中にはICチップがありますが、電力を生むものは入っていません。その代わりに、ICカードを利用する際に、電磁誘導方式で電力をうけとってICを動作させているのです。ICチップはほとんど電力を必要としないので、効率が低い送電でも十分に利用できるのです。

磁界結合方式を利用している身近な製品は、スマートフォンやスマートウォッチ向けのワイヤレス給電製品です。 例えば、最近発売されたApple社のMagSafeも磁界結合式です。Qi規格という国際基準もできたため、最近では多くのスマートフォンでワイヤレス給電対応となっています。磁界結合方式が発明されたのが2007年ですから、わずか十数年でこれほど浸透しているのはワイヤレス給電技術が盛んに研究開発されていたことがわかりますね。

このように意外とワイヤレス給電の技術が身近なところにあるのですね!最後に、ワイヤレス給電を勉強始めたい方へのおすすめの一冊を紹介します。

おすすめ参考書

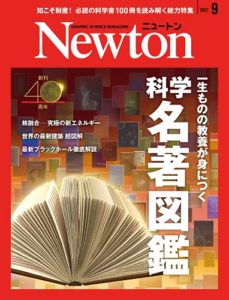

僕が選んだ入門者向けのワイヤレス給電技術の参考書はこちらです。

ワイヤレス給電技術入門(クライソン・トロンナムチャイ&廣田幸嗣 、2017)

入門者におすすめの本です。日産研究所で活躍されている二人の著者がワイヤレス給電技術の全体を解説してくれています。各ページに話題が一つあり、見易くわかりやすい解説です。

数式やフェーザ図を用いた解説もありますが、詳細な導出などを避けてわかりやすさを重視している印象です。フォントやグラフも丁寧な編集がされており、見易さもNo.1です。入門者に最適な教科書といえます。

扱う範囲もバランスがよく、電磁気学の基本的なトピックスから、各ワイヤレス給電方式(電磁誘導式、磁界結合式、電界結合式、電磁波式など)について利点や欠点をわかりやすく解説してくれています。また、わかりにくい規格などもまとめてくれています。

ワイヤレス給電の参考書のまとめ記事も参考にしてください

最後に

今回はワイヤレス給電技術について紹介しました。この技術はこれから身の回りに増えていくのではないでしょうか。

技術について学んでみると日常生活がより豊かになりますよね。最近ではsuicaで支払いや改札を抜けるときに、電力送電を感じています。なんとなく、支払いや改札の通過が楽しくなるのです。

この記事をきっかけにワイヤレス給電技術について楽しむきっかけになれば幸いです!